Cette couverture de Weird Science des années 50, frappe d’abord par l’écart entre les corps des humains et des aliens, opposés à la surface étincelante et régulière de la machine.

Cette autre image, de la même époque, imagine un monde refaçonné par la machine, où la nature est pliée à l’esthétique de la machine : relief uniformisé, lignes droites, couleurs homogènes. "Closer than we think" est visionnaire : les machines agricoles contemporaines sont pilotées par GPS, avec une marge d’erreur de quelques centimètres.

Une utopie transhumaniste

Cette utopie d’une machine qui remodèlerait l’homme et la nature, accompagnée de l’idée rassurante que la rationalité va prendre le pas sur les passions est aussi une vision politique, qui ne s’est pas arrêtée après les années 50. Le libéralisme économique pense l’individu comme agent rationnel, optimisant son potentiel et son capital, et espère, en libérant ses forces, à atteindre un monde parfaitement autorégulé sans l’intervention du politique, vu comme lieu même de l’irrationalité, des passions, de la perte de temps en palabres. Mis en action via des capitaux gigantesques, cette vision a donné la Silicon Valley et ce que Evgeny Morozov appelle le solutionnisme, l’idée que derrière chaque problème de société peut se trouver un logiciel capable de le résoudre via des algorithmes, plus compétents que les humains. La smart city n’est pas autre chose qu’un fantasme de régulation par les machines de la société à une échelle qui précède celle de la région, puis du pays, puis du monde.

Le transhumanisme, très présent dans le discours des grands acteurs de la Tech, et soutenu par des fonds massifs, tente depuis de nombreuses années à déployer cette vision à toutes les échelles, de la self-quantification aux algorithmes prédictifs boursiers.

La technologie sale

A l’encontre de cette vision lisse d’un futur débarrassé des passions, de nombreux artistes se sont employés à ancrer les machines non pas comme abstraites de notre monde, mais comme une partie intégrante de l’histoire de l’humanité et soumises aux aléas des passions et du temps.

Enki Bilal marquera les années 80 par deux intuitions : celle d’un monde futur dans lequel les différents culturels et religieux ne disparaissent pas, et celle d’une haute technologie sale, bricolée, hackée, et pourrissante car incluse dans le quotidien.

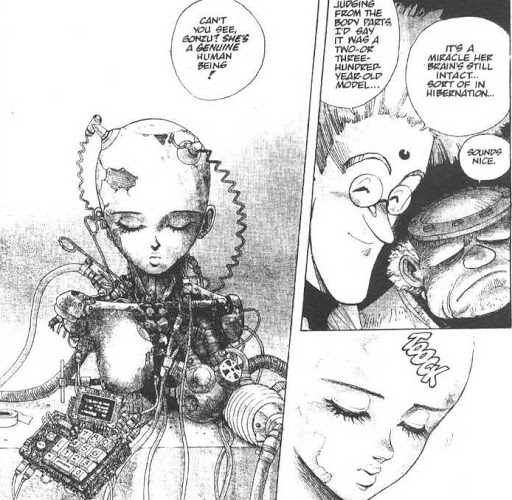

Le manga regorge aussi de cette vision, avec Akira de Otomo ou encore Gunnm de Yukito Kishiro. Plus généralement, on attribue au cyberpunk - genre aux contours assez flous entre littérature, bd et cinéma - d’avoir fait entrer dans la culture une vision moins lisse de l’intrication entre technologie, culture et politique.

Enfin, le cinéma contient sa part de représentation d’un futur dans lequel la technologie est ancrée dans le quotidien le plus intime. Du Blade runner, basé sur une nouvelle de Philip K. Dick, au courts et longs métrages de Neill Blomkamp (Tetra Vaal, District 9, Chappie) , les exemples sont nombreux.

Le robot débarque dans l’art

La fascination esthétique pour le fini industriel chez les artistes a mis du temps à se manifester : la révolution industrielle a surtout permis dans un premier temps à la bourgeoisie de profiter des bienfaits du capital pour sa catégorie sociale, loin des lieux de production, et générer des peintures impressionnistes suaves et décomplexées.

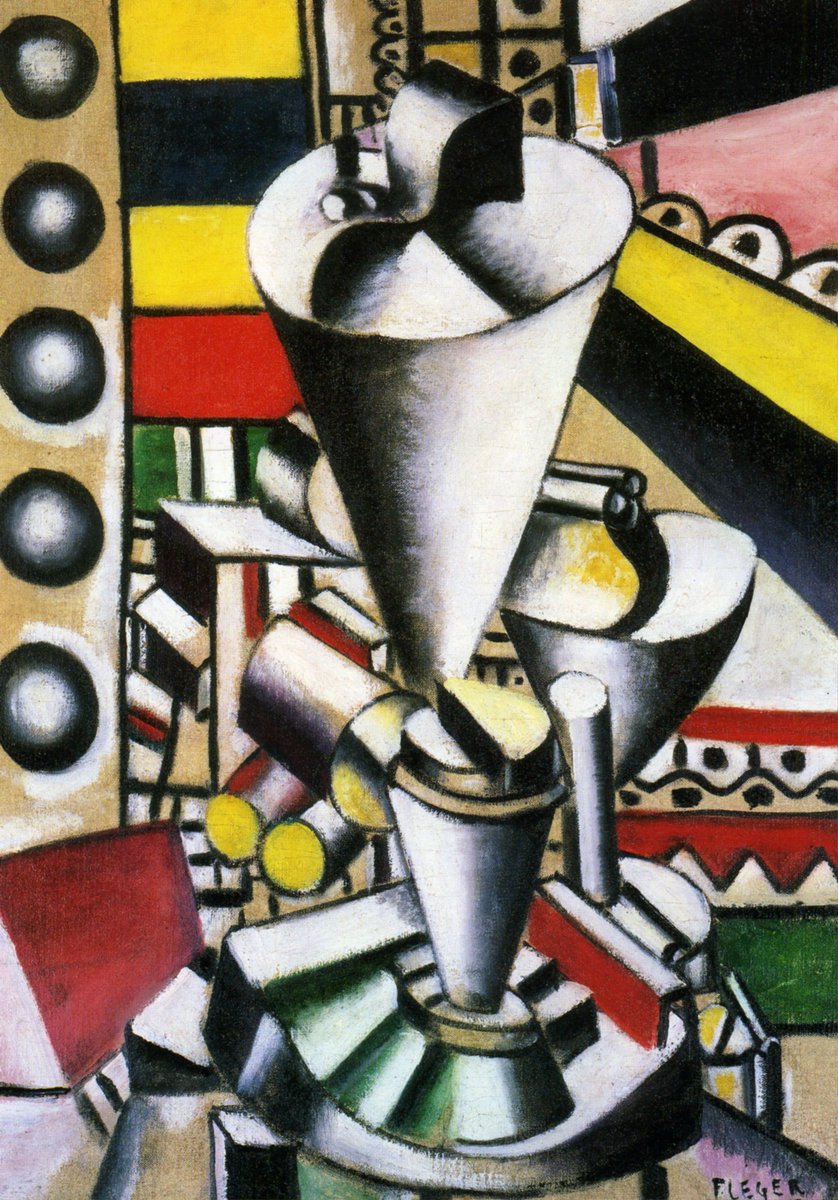

Les artistes issus des couches supérieures considèrent l’industrie aussi nécessaire que laide. Arts and Crafts va se pencher sur les machines pour critiquer la médiocrité de la production en série et réfléchir la place de l’artisan devenu ouvrier. Mais il faut attendre la première guerre mondiale, qui fait entrer sur les champs de bataille mitrailleuse, voitures, chars d’assaut, avions et chimie, pour que la machine fasse son entrée fracassante dans l’art. Le futurisme italien, Fernand Léger, Marcel Duchamp, les cubistes, la nouvelle objectivité, cette fois il est évident que quelque chose a changé pour les peintres, les écrivains, et désormais les photographes et les cinéastes.

La puissance et les formes nouvelles de l’industrie, ainsi que les mouvements répétitifs sont l’objet d’une incorporation dans la culture et l’esthétique. Dziga Vertov y consacre une part importante de ses créations, célébrant une esthétique nouvelle permise par l’image mécanisée que représente le cinéma, dont il se sert pour enregistrer les changements induits par les autres machines de son temps, usines, trams, voitures, etc.

Duchamp et les machines célibataires

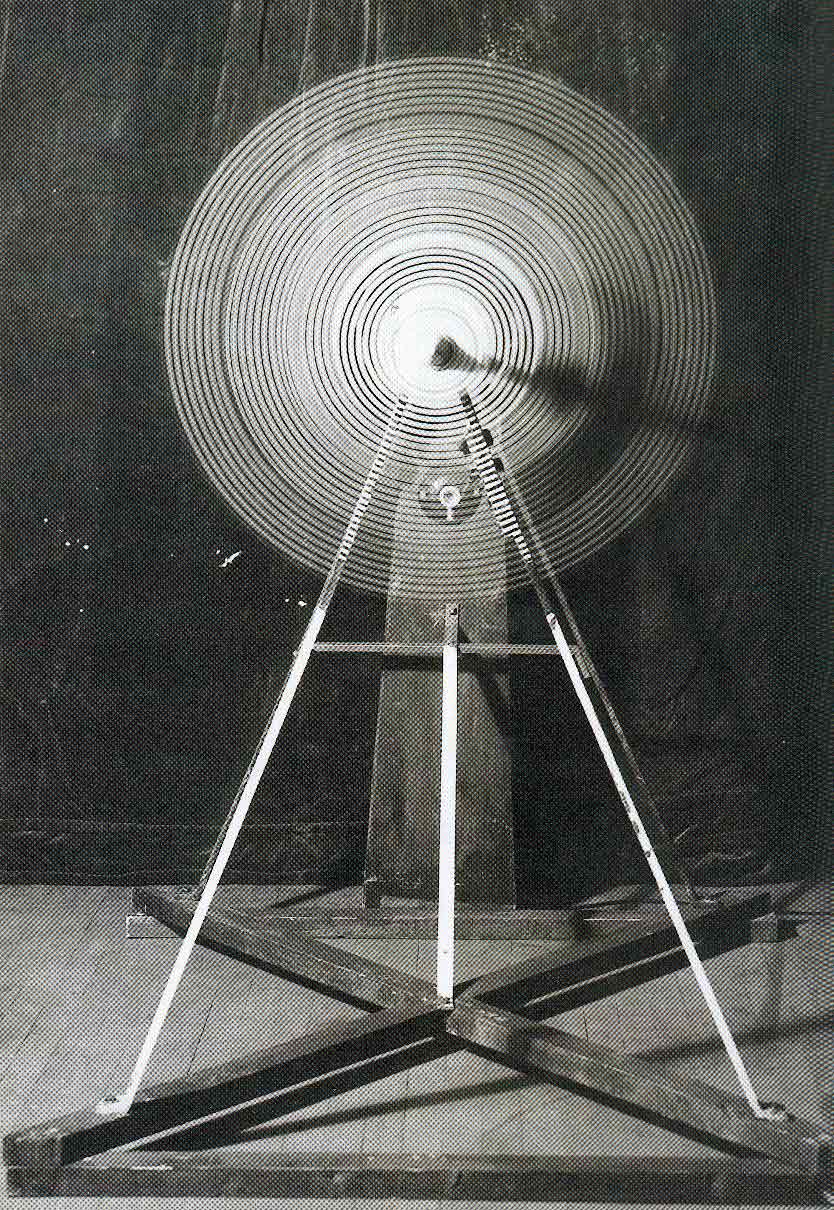

Duchamp, qui a perçu de manière assez fine le changement de paradigme amené par la machine, fabrique des robots minimaux comme le rotor de Anemic Cinema, mais la machine est dans un premier temps plutôt représentée que fabriquée, avec une forme de fascination indéniable.

Avec quelques autres artistes, il s’intéresse à l’érotisation de la machine. Son étrange thématique de la machine célibataire, va amener le robot sur le terrain de la déviance, l’érotisation à défaut de pouvoir être ouvertement sexuel. Regarder la machine comme un fonctionnement fermé sur lui-même lui fait quitter le statut d’outil pour devenir un corps autonome et absurde, doté d’une charge sexuelle. Le grand verre, fabriqué entre 1915 et 1923, marque ses adieux à la peinture, et associe de l’imagerie technique dans un objet qui n’est plus la toile traditionnelle mais du verre. Le dispositif intègre de la poussière (que Duchamp laisse s’accumuler sur le verre posé à plat dans son atelier), du plomb, et même la brisure du support, que Duchamp accepte dans l’oeuvre comme une forme de ready-made. Le grand verre est accompagné de notes que Duchamp recommande de lire en même temps que l’oeuvre est visionnée, notes qui seront compilées dans la Boîte verte, contenant 93 documents explicatifs sur chacun des éléments du Grand Verre, un multiple tiré à 300 copies. Le grand verre est donc une des premières oeuvres multimédia.

Les robots humanoïdes et la uncanny valley

Traduit par vallée dérangeante, le concept de uncanny valley désigne ce moment où l’anthropomorphisme d’un robot humanoïde devient repoussante alors qu’il se rapproche de la perfection.

En effet, la reconnaissance immédiate et la proximité que l’on peut développer avec un robot peut s’accroitre avec l’ajout de détails humanoïdes : yeux, bouche, stature debout, bras, jambes. Mais passé certains niveaux de réalisme (proportion du visage, peau, bouche, voix accompagnée de mouvements de mâchoire), le sentiment ressenti devient de la répulsion.

Cette esthétique fascinante oscillant entre attraction et répulsion est utilisée dans des productions cinématographiques comme AI de Spielberg, Blade runner ou encore Terminator, mais plus spécifiquement dans des séries télé comme Real humans par exemple.

Les robots du creux de la uncanny valley demandent des moyens conséquents, que ce soit dans le domaine de la recherche robotique, de l’industrie du porno ou de celle du divertissement. Peu d’artistes dans ce créneau.

On peut citer tout de même Ron Mueck, Jordan Wolfon, McCarthy.

Le garage contre l’usine

La manière la plus commune de salir la machine est la montrer non pas lisse et propre comme à sa sortie d’usine, mais salie par l’usage et les rigueurs du travail.

Une autre est de la voir retapée, bricolée, hybridée.

Dans les deux cas c’est la perte de l’innocence qui donne à la machine une présence forte.

Citons Tinguely, qui va dès la fin des années 50 s’essayer à la fabrication de machines à dessiner. Une forme de dessin algorithmique analogique, faisant une large part à des phénomènes physiques dues aux mouvements et vibrations des moteurs et engrenages.

Citons le fameux "Hommage à New York" en 1960, happening pendant lequel une machine se suicide en se jetant dans un bassin d’eau.

Abstraction et son

Plus abstrait, Smoke and hot air de Ali Momani est un ensemble de boites produisant des ronds de fumée sur des samples de Nixon. L’aspect minimal des objets présentés crée un écart avec la voix de Nixon qui déclenche l’installation et reste audible.

Deus cantando, de Peter Ablinger, 2009, est un piano classique auquel est adjoint un mécanisme synthétisant la voix d’un enfant lisant les droits de l’homme.

Le robot comme animal inquiet / inquiétant

Plus près de nous, présenté au Festival EXIT 2011, The Good, The Bad and The Ugly de Christiaan Zwanikken est un mix de mécatronique et d’oiseaux taxidermisés, qui éructent des sampling du film phare de Sergio Leone.

Les sculptures autonomes de Theo Janssen ont reçu bonne presse (et ont même figuré dans des vidéos de promotion de BMW). Après avoir travaillé sur la reproduction de marche animale, il a produit avec des tubes de gainage électrique des sculptures utilisant l’énergie du vent. Si le résultat est impressionnant, on ne peut se départir de l’aspect lourd et animal de l’ensemble.

Mechanical pig de Mc Karthy est une truie couché sur une armoire grise contenant les mécanismes qui l’activent. La bête, mi-réaliste mi-cartoon, exprime par de petits mouvements lascifs une joie de vivre, indifférente au regard du public du musée.

Colored sculpture de Jordan Wolfson en 2016 est une scultputre trainée soulevée puis relachée et traine au sol sans ménagement par des treuils.

Dystopie et robot sans âme

Le robot peut être efficace et lisse mais représenter le caractère implacable des algorithmes, l’impersonnalité bureaucratique incarnée. Un golem soumis à sa tâche, qui dépasse l’humain par son efficacité. On retrouve deux aspects : la machine parfaitement fonctionnelle qui glace par l’application musclée de la loi, ou la machine puissante et dysfonctionnelle, une fois hors de contrôle, nous renvoie notre faiblesse à la fois psychologique et corporelle.

On pourrait citer ici de nombreux robots dans les univers de Manga, les robots de Thx 1138 et évidemment Terminator, Robocop ou encore Westworld, le film de 1973.

Mais on montrera plutôt Neill Blomkamp, qui début 2000 produira quelques courts métrages intégrant de la 3D de manière réaliste dans les bidonvilles de Johannesburg, un prélude à District 9 et Chappie qui porteront ces mêmes esthétiques en long métrage.